دَوْرَةُ حَياتِنا في الوُجودِ

مُنطَلَقُ فَهْمِ وتَصَوُّرِ واستِحْضارِ إدارَةِ شُؤونِنا كُلِّها

عَزام زَقزوق

مُستَشارُ ومُدرِّبُ وإستراتيجـيُّ إدارةِ مشروعات

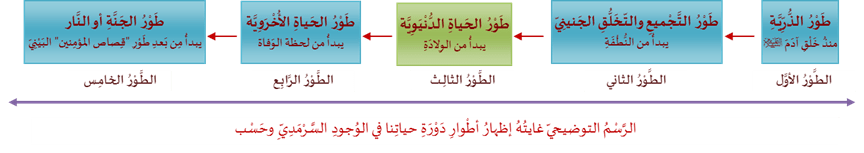

لا نعلمُ الغَيْبَ! لكنَّ عالِمَ الغَيبِ والشهادَةِ ﷻ عَلَّمَنا في الدِّينِ والشَّريعَةِ والمِنْهاجِ الإسلامِيّين، أنَّنا نحنُ بَني آدَمَ، تَطَوَّرْنا/نَتَطَوَّرُ في الوُجودِ السَّرْمَدِيِّ[1] ضِمْنَ دَوْرَةِ حَياةٍ (Lifecycle) واحِدَةٍ قِوامُها خَمْسَةُ أَطْوارٍ[2] عامَّةٍ واضِحَةٍ، وفي جُلِّها غَيْبِيَّة. قال الخالِقُ ﷻ؛ كاشِفًا لَنا (أفرادًا ومَجاميعَ) عن حالِ وشَكْلِ خَلْقِنا: “وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا“نوح:14[3]. وقد أجْمَلَ دَوْرَةَ حَياةِ تَخَلُّقِنا ومَآلِنا ومَعادِنا بقَولِهِ ﷻ: “وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ 12 ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ 13 ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ 14 ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ 15 ثُمَّ إِنَّكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ تُبۡعَثُونَ” المُؤْمِنون: 12-16. ومن هذه الأطْوارِ ما هو عامُّ البَيان، ومنها ما يتألَّفُ بِذاتِهِ من أطْوارٍ بَيْنِيَّةٍ تَفْصيلِيَّةٍ؛ كالآتي:

- طَوْرُ الذُّرِّيَّــةِ (عالَمُ الذَّر): وهو طَوْرٌ عامٌّ بدأ منذُ خُلْقِ آدَمَ[4] عليه السلام من طِينٍ، ويَنتَهي بِبِدايةِ طَوْرِ “التَّجميعِ والتَّخَلُّقِ الجَنينِيّ“. قال اللهُ ﷻ: “وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ“الأَعْراف:172 وقال ﷻ: “أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ“يس:60. وقال رسولُهُ للعالَمين ﷺ: “يُقالُ للرَّجلِ من أهلِ النارِ يومَ القِيامَةِ: أرأَيْتَ لَو كانَ لَكَ ما على الأرضِ من شَيءٍ، أكُنْتَ مُفتَدِيًا بِه؟ قال (ﷺ): فيقولُ: نَعَم. قال (ﷺ): فيقولُ (الله ﷻ): قدْ أردْتُّ مِنْكَ أَهْوَنَ من ذلِكَ؛ قد أَخَذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْرِ آدَمَ أنْ لَّا تُشرِكَ بي شيئًا فأَبَيْتَ إلَّا أنْ تُشْرِكَ“[5]. {عالَمُ غَيبٍ}

“… إنَّ التَّوحيدَ ميثاقٌ مَعقودٌ بين فِطْرَةِ البَشَرِ وخالِقِ البَشَرِ منذُ كَيْنونَتِهِم الأولى، فلا حُجَّةَ لهم في نَقْضِ الميثاق -حتى لَو لَم يَبْعَثَ إليهم بالرُّسُلِ يُذَكِّرونَهُم ويُحَذِّرونَهُم- ولكِن رَحمَتُهُ وَحدَها إقتَضَتْ ألَّا يَكِلْهُم الى فِطْرَتِهِم هذِهِ؛ فَقَد تَنحَرِف، وألاَّ يَكِلْهُم كَذلِكَ إلى عُقولِهِم التي أعطاها لَهُم؛ فَقَد تَضِل، وأن يَبْعَثَ إليهِم رُسُلًا مُبَشِّرين ومُنْذِرين؛ لِئَلّا يَكونَ للنّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُل!“[6].

ومِمّا تَبَقّى لَنا في طَوْرِ الحياةِ الدُّنيَوِيَّة من طَوْرِ الذُّرِّيَّــةِ: الفِطْرَةُ السَّليمَة؛ التي انحَرَفَ مُعظَمُ النّاسِ عنها: كِبْرًا، وعِنادًا وتَقْليدًا… إلخ، والشَّيءُ الآخَرُ المُتَبَقِّي هو التَّعارُفُ الائْتِلافيّ، والتَّناكُرُ الاخْتِلافيّ.

- طَوْرُ التَّجميعِ والتّخَلُّقِ الجَنينِيّ: وهو طَوْرٌ عامٌّ يبدأُ من النُّطْفَةِ وينتهي بِبِدايةِ طَوْرِ “الحياةِ الدُّنيَوِيَّة” {وهو عاَلمُ غَيْبٍ أرانَهُ اللهُ ﷻ في أنفسِنا[7]؛ فأصبحَ في جُلِّهِ عالَمَ شهادَةٍ}. وقِوامُهُ الأطوارُ البَيْنِيَّةِ التَّفصيلِيَّةِ الآتية:

- النُّطْفَة: وهي النُّطْفَةُ الأَمْشاج[8] بين الحَيْوان المَنَوِيِّ من الرَّجُلِ والبُوَيْضَة عند المرأة. قال ﷻ: “وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ 12 ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ” المُؤْمِنونَ:12-13. وقال رسولُ اللهِ ﷺ: “نُطْفَةُ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ، وَنُطْفَةُ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَتَا جَمِيعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ“[9].

- العَلَقَة: يكونُ الجَنينُ على شَكْلِ العَلَقَة[10]؛ وتكونُ عالِقَةٌ في جِدارِ الرَّحِم. قال ﷻ: “ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ…” المُؤْمِنونَ:14، وقال ﷺ: “إنَّ أحدَكُم يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أربعينَ يومًا، ثُمَّ يكونُ عَلَقَةً مِثلَ ذلك…“[11].

- المُضْغَة: تَظْهَرُ في هذا الطَّوْرِ الكُتَلُ البَدَنِيَّة على هَيئَةِ أثَرِ إنسان، وذلك في أواخر الشهر الأول؛ حينما تبدأ خلايا الظَّهْرِ بالنُّمُوِّ والزِّيادَة. قال ﷻ: “… فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ…” المُؤْمِنونَ:14، وقال ﷺ: “… ثُمَّ يكونُ مُضْغَةً مِثلَ ذلك، ثم يَبعَثُ اللهُ إلَيْهِ مَلَكًا بأربَعِ كَلِماتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وأَجَلَهُ، ورِزْقَهُ، وشَقِيٌّ أم سَعيدٌ، ثم يُنفَخُ فيه الرُّوحُ…“[12].

- العِظام: حيث تبدأ الكُتَلُ البَدَنِيَّةُ تَنْمو مُكَوِّنَةً العِظام. قال ﷻ: “… فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا…” المُؤْمِنونَ:14.

- اللَّحْم: وينتهي كِساءُ اللَّحْمِ في الأسبوع الثامِن. وبهذا ينتهي طَوْرُ الجَنين (Embryo)، ويبدأ طَوْرُ الحَميل (Fetus). قال ﷻ: “… فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا…” المُؤْمِنونَ:14.

- النَّشْأَةُ الأُخْرى (التَّسوِيَة): ويكونُ ذلك بعد تَكَوُّنِ اللَّحْمِ على العَظْم، وفي الشهر السادِس يصبحُ الإنسانُ قادرًا على الاسْتِقْلالِ عن أُمِّهِ إذا خَرَج؛ حيثُ تَتَكَوَّنُ في الشَّهْرِ السادِس الأَسْناخ[13] الرِّئَوِيَّة، ويَسْتَطيعُ الجَنينُ التَّنَفُّسَ مُستَقِلًّا عن أُمِّهِ، وبعد ذلك يكون دَوْرُ الرَّحِمِ الحَضانَةِ (Incubation) وحسْب. قال ﷻ: “… ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَ…” المُؤْمِنونَ:14.

- طَوْرُ الحَياةِ الدُّنيَوِيَّة: وهو طَوْرٌ عامٌّ يبدأُ من الوِلادَةِ وينتهي بِبِدايَةِ طَوْرِ “الحَياةِ الأُخْرَوِيَّة” {عالَمُ شهادَةٍ}[14]. وهو الطَّوْرُ الأقْصَرُ أمَدًا، والمركَزِيُّ مِن بَينِ الأطْوارِ العامَّةِ جميعًا؛ لِتَعَلُّقِ الجَزاءِ والعِقابِ بِبَعضِهِ. وقِوامُهُ الأطوارُ البَيْنِيَّةُ التَّفصيلِيَّةُ الآتِيَة:

- الوَليد (بالنسبة للذَّكَر): عند الولادة. الوَليدة (بالنسبة للأنثى).

- الصَّريخ: قبل أن يتم أسبوعًا. ذكرًا كان أم أنثى.

- الرَّضيع (بالنسبة للذَّكَر): أثناء الرَّضاعة. الرَّضيعة (بالنسبة للأنثى).

- الفَطيم: عند الفطام. ذكرًا كان أم أنثى.

- الطِّفل: حتى سِنّ السادسة. ذكرًا كان أم أنثى.

- الوَلَد (بالنسبة للذَّكَر): حتى سِنّ الثامنة. البِنْت (بالنسبة للأنثى).

- الصَّبِيّ (بالنسبة للذَّكَر): حتى سِنّ العاشرة. الصَّبِيَّة (بالنسبة للأنثى).

- الغُلام (بالنسبة للذَّكَر): حتى سِنّ البُلوغ/الحُلُم. الغُلامَة (بالنسبة للأنثى).

- الفَتى (بالنسبة للذَّكَر): حتى يظهر شاربه. الفَتاة (بالنسبة للأنثى).

يوجَدُ تَقارُبٌ وتَشابُهٌ دَلاليٌّ، وتَداخُلٌ في المعنى والاستخدام نِسْبيٌّ بين الولد، والصبيّ، والغلام، والفتى؛ جامِعُها حَداثَةُ السِّنّ.

- الشَّاب (بالنسبة للذَّكَر): من البُلوغ إلى الثلاثين تقريبًا، من أدرك سِنَّ البُلوغ ولم يصل إِلى سنِّ الرجولة. الشَّابة (بالنسبة للأنثى).

- الرَّجُل (بالنسبة للذَّكَر): من الثلاثين حتى الأربعين تقريبًا. المرأة (بالنسبة للأنثى).

- الكَهْل (بالنسبة للذَّكَر): من الأربعين حتى الخمسين تقريبًا. الكَهْلَة (بالنسبة للأنثى).

- الشَّيْخ (بالنسبة للذَّكَر): حتى السِّتين تقريبًا. الشَّيْخَة (بالنسبة للأنثى).

- الهَرِم (بالنسبة للذَّكَر): ما فوق السِّتين تقريبًا. الهَرِمَة (بالنسبة للأنثى). يهرَمُ المرء؛ حين يتوقف عن التَّطَوُّر والتَّقَدُّم.

قال ﷻ: “… أَوَ لَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ…“فاطِر:37، وقال رسول الله للعالمين ﷺ: “اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ“[15].

- طَوْرُ الحَياةِ الأُخْرَوِيَّة: وهو طَوْرٌ عامٌّ يبدأُ من لَحظَةِ الوَفاة وينتهي بِطَوْرِ “الجَنَّةِ أو النَّار” الأَبَدِيَّتَيْن. قال ﷻ: “وَمَاهَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ[16] لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ“العَنْكَبوت:64. {عالَمُ غيبٍ}. وقِوامُهُ الأطوارُ البَيْنِيَّةُ التَّفصيلِيَّةُ الآتية:

- الحَياةُ البَرْزَخِيَّة: وهو طَوْرُ مَشاهِدٍ (مثل: الضَّجْعَة، وضَمَّةُ القَبْر، وسُؤالُ المَلَكَيْن، وعَرْضُ العَمَل… إلخ) يبدأُ من لحظة الموت. قال ﷻ: “ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ” المُؤْمِنونَ:15. وينتهي وقت نَفْخَةِ الصُّورِ الثانِيَةِ (البَعْثُ والنُّشور). وأدِلَّةُ طَوْرِ الحَياةِ البَرزَخِيَّةِ البَيْنِيِّ من النقل الثابت (صحيحٌ أو حَسَن) مُستَفيضَةٌ حَدَّ التَّواتُر.

- اليَومُ الآخِر: وهو طَوْرٌ بَيْنِيٌّ يبدأُ من نَفْخَةِ الصُّورِ الثانِيَة. قال ﷻ: “ثُمَّ إِنَّكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ تُبۡعَثُونَ” المُؤْمِنونَ:16. ويَنْتَهي بِطَوْرِ “الجَنَّةِ أو النَّار” الأَبَدِيَّتَيْن. وقِوامُهُ الأطْوارُ البَيْنِيَّةُ التَّفصيلِيَّةُ الآتية:

- النَّفْخُ في الصُّور: ينفُخُ إسرافيلُ عليه السلام في الصُّور نَفْخَتَيْن. قال ﷻ: “وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ“الزُّمَر:68 ويتضمّن:

- نَفْخَةُ الفَزَعِ والصَّعْق: وهي التي يكون بها إماتَةُ الأحياءِ مِن جَميعِ المخلوقات.

- نَفْخَةُ البَعثِ والنُّشورِ من الأَجْداثِ[17]: وهي التي يقوم بها الأمواتُ جميعٌ أحياءً من جديد.

- البَعْثُ والنُّشور: وهو بعث جميع الموتى من قبورهم أحياءً.

- الحَشْر: جَمعُ الخلائِقِ جميعًا في موقفٍ واحِدٍ؛ لحسابهم والفصل بينهم.

- نَشْرُ الصُّحُف: إعطاء كل عبد كتابه؛ المشتمل على سِجِلّ أعماله التي عملها في الحياة الدنيا.

- العَرْضُ والحِساب: بَدْءُ عَرضِ الأعمالِ والحِسابِ، وما يَتبَعُ ذلك من وَزْنِ أعمالهم، والمرور على الصراط…

- الميزان: نَصْبُ الميزان لوزن أعمال العباد؛ لأنَّ الوَزْنَ للجزاء، فيكون بعد الحساب على الأعمال؛ فإنَّ حساب العباد هو لتقدير أجور أعمالهم، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحَسَبِها.

- الحَوْض: لِقاءُ المؤمنين بِنَبِيِّهِم ﷺ عند حَوْضِ الكَوثَر.

- الشَّفاعَة: يُرغَبُ فيها إلى سادَةِ الأتقِياء، فيعتَذِرُ عنها الرُّسُلُ والأنبياء. ثم يَتَقَدَّمُ لها رَسولُ ربُّ العالمين محمدًا ﷺ؛ وهو المقامُ المحمود الذي وَعَدَهُ الله ﷻ به.

- اتِّباعُ الآلِهَة: تُؤمَرُ كلُّ أمَّةٍ أن تتَّبِعَ الإلهَ الذي كانت تعبُدُهُ في الدُّنيا. وتَظهَرُ أنواعُ الآلِهَةِ التي كانت تُعبَدُ في الدنيا، فَيَتْبَعُها عابِدوها.

- الصِّراط: المُرورُ على الصِّراط، وهو عسيرُ المرور، مُفزِعُ المنظر، يُثَبِّتُ الله ﷻ عليه أقدامَ المؤمنين كما ثَبَّتَ قلوبَهُم في الدنيا على الدِّين.

- قِصاصُ المؤمِنين: بعد عبور المؤمنين الصراط، ونجاتهم من النار، يبقى فيما بينهم حقوق ومظالم كانت في الدنيا، ورَبُّنا ﷻ يُصَفّي نفوسهم قبل أن يدخلوا الجنة.

- النَّفْخُ في الصُّور: ينفُخُ إسرافيلُ عليه السلام في الصُّور نَفْخَتَيْن. قال ﷻ: “وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ“الزُّمَر:68 ويتضمّن:

- طَوْرُ الجَنَّةِ أو النَّار: وهو طَوْرٌ عامٌّ يبدأُ من بعد طَوْرِ “قِصاصِ المؤمنين” البَيْنِيّ التفصيليّ. ويدومُ أبَدِيًّا؛ إلى ما لا نهاية. وبهذا الطَّوْر تكون نهايةُ دَوْرَةِ حَياةِ الإنسانِ في الوُجودِ السَّرْمَدِيّ.

على أساسِ هذا البَيانِ الإلهيِّ الإسلاميِّ تُبْنى نَظَرِيَّتُنا المَعرِفِيَّةُ الإدراكِيَّةُ لدَوْرَةِ حياتِنا في الوُجودِ و”عِلْمِ الوُجود”[18] (Ontology)… ويُعلَمُ قَطْعًا ويَقينًا أنَّ دورَةَ الحياةِ هذه تَرتَكِزُ على مَفْهومِ وتَصَوُّرِ واسْتِحْضارِ حَقيقَةِ وُجودِنا ومَوْضِعِنا فيه؛ حيث اتِّصالُ أطوارِها، وتَواصُلِ اعتِمادِيَّةِ ذاتِ الأطْوارِ فيما بينها، وامتِناعُ تَجْزيئِها وتَبْعيضِها ضِمْنَ حَرَكَتِهِ وحَراكِهِ. وعليه؛ فإنَّ الفِطْرَةَ السَّليمَةَ والحِكْمَةَ البالِغَةَ يَقتَضِيان المُواءَمَةَ مع هذا الحَراكِ؛ بما يُحَقِّقُ النَّفْع، ويَضْمَنُ الكَرامَةَ والعِزَّةَ، ويُديمُ الخَيْرِيَّةَ…

على أساسِ هذا البَيانِ الإلهيِّ الإسلاميِّ تُبْنى نَظَرِيَّتُنا المَعرِفِيَّةُ الإدراكِيَّةُ لدَوْرَةِ حياتِنا في الوُجودِ و”عِلْمِ الوُجود”[18] (Ontology)… ويُعلَمُ قَطْعًا ويَقينًا أنَّ دورَةَ الحياةِ هذه تَرتَكِزُ على مَفْهومِ وتَصَوُّرِ واسْتِحْضارِ حَقيقَةِ وُجودِنا ومَوْضِعِنا فيه؛ حيث اتِّصالُ أطوارِها، وتَواصُلِ اعتِمادِيَّةِ ذاتِ الأطْوارِ فيما بينها، وامتِناعُ تَجْزيئِها وتَبْعيضِها ضِمْنَ حَرَكَتِهِ وحَراكِهِ. وعليه؛ فإنَّ الفِطْرَةَ السَّليمَةَ والحِكْمَةَ البالِغَةَ يَقتَضِيان المُواءَمَةَ مع هذا الحَراكِ؛ بما يُحَقِّقُ النَّفْع، ويَضْمَنُ الكَرامَةَ والعِزَّةَ، ويُديمُ الخَيْرِيَّةَ…

فَمِنَ الناحيَةِ الإراديَّة (Willpower) العامَّة؛ لا يخفى على كُلِّ إنسانٍ مُسلِمٍ مُؤمِنٍ بالله ﷻ واليوم الآخِر الأَثَرَ الإراديّ العظيم والمُستَديم لهذا المُنطَلَق في الفَهمِ والتَّصَوُّرِ والاستِحضارِ في/على صلاحِ إدارتِنا لشُؤونِ حياتِنا كُلِّها. وهو أثرٌ لسببٍ أساسٍ في حياتنا، وليس خِيارًا لنا… وإنما خِيارُنا فيه التَّزكِيَة أو التَّدسِيَّة، الشُّكْر أو الكُفْر… وحسْب. وبِحُرِّيَّةِ اختِيارِنا هذه؛ إرادِيًّا… نَستَشْعِرُ مسؤوليَّتَنا؛ أخلاقِيًّا… وإدارِيًّا… في عَمَلِيَّةِ التَّغييرِ والإصْلاحِ والنَّهْضِة. فَمِمّا يُعتَبَرُ من بَدَهِيّات العَقْلِ؛ أنَّ فاقِدَ الشئ لا يُعطيه… وأنَّ مَن يَسْبَحَ في ماءٍ لا يَعرِفُ أبعادَ وحُدودَ حَوضِهِ كان مَآلُهُ، لا مَحالَة، الغَرَقُ والهَلاك.

وفي المقابل؛ من الناحية الإداريَّة (Management) العامَّة؛ لا يَخفى على عاقِلٍ سَوِيٍّ، وإن لم يُسْلِم ويُؤْمِن بالله واليوم الآخِر، أنَّ كُلَّ ما كان، وما سيكون، من أثَرِ صُنْعِ الإنسانِ (وهو يتَمَثَّل في شكل: مُنتَجٍ، أو خِدمَةٍ، أو نَتيجَةٍ) أو نِتاجِ بَراعَتِهِ وإبداعِهِ (Artifact) في الوُجودِ السَّرْمَدِيِّ قد تَطَوَّرَ/يَتَطَوَّرُ ضِمْنَ دورةِ حياةٍ واحِدَةٍ قِوامُها خَمْسَةُ أَطْوارٍ عامَّةٍ واضِحَةٍ؛ هي: طَوْرُ البَلْــوَرَة (Conception)، ثم طَوْرُ التَّصميم (Design)، ثم طَوْرُ الإنشاء (Construction)، ثم طَوْرُ الخِدمَة (Service)، ثم طَوْرُ الإفْناء (Retirement). على اختِلافٍ في الأسماء، وتَغَيُّرٍ طَفيفٍ في المُسَمَّيات؛ بحسَبِ اختِلافِ وتَغَيُّرِ المجالات التَّطبيقِيَّة.

فَفي آخِرِ سِنِي حَياتِهِ نَقَدَ عالِمُ النَّفس أ. د. إبْراهام ماسْلو (Abraham Maslow) نفسَهُ، وتَدارَكَ قُصورَ نَظَريَّتِهِ الشهيرَةِ باسْمِ عائِلَتِهِ، والمُوَضِّحَةِ للحاجاتِ الإنسانِيَّةِ: “هَرَمِيَّةُ الحاجاتِ الإنسانِيَّة” أو “نَظَريَّةُ التَّحفيزِ الإنسانيّ” (A Theory of Human Motivation)؛ نَقَدَ وتَدارَكَ على ما انتهى إليهِ وجَعَلَهُ المستوى الأعلى في الهَرَم؛ وهو مستوى “سُمُوُّ وتَفَوُّقُ الذّات” (Self-Transcendence)، مُتَجاوِزًا ما سَمّاه من قبلُ مستوى “تحقيقُ الذّات” (Self-Actualization)[19]. وفحوى مستوى “سُمُوُّ وتَفَوُّقُ الذّات” هذا وجوهرهُ أنَّ النَّفسَ الإنسانيةَ تَنْضُجُ وتَرتَقي وتَتَسامى في تحقيقِ ذاتها بارتباطِها وارتهانِها بغايَةٍ تَتَجاوزُ إطارَها الخِبْراتيّ (الخِبْرَة = المَعرِفَة + التَّجرُبَة)؛ فيما اعتَبَرَهُ هو “الإيثار” (Altruism) و”التَّعَلُّقُ بالقِيَمِ الرُّوحِيَّةِ الغَيْبِيَّة“[20] (Spirituality)[21]. هذا المستوى الرُّوحيّ الغَيْبيّ؛ الذي خَلَصَ إليه أ. د. ماسلو[22] وَعَدَّهُ حاجةً إنسانِيَّةً وَجَدْناهُ، وما زلنا نَجِدْهُ حقيقَةً مُثْبَتَةً ومُبَيَّنَةً في نُصوصِ الشَّريعَةِ الإسلامِيَّةِ الصحيحة؛ ضِمْنَ دورةِ حياةِ الإنسانِ في الوجودِ. وقد ذَهَبْنا به وذَهَب بنا إلى أبعد من كَوْنِهِ مُجَرَّدِ مُستوًى ودَرَجَة؛ إلى كَوْنِهِ جَوْهَرًا مُتَغَلْغِلًا، ومَظْهَرًا بارزًا في كافَّةِ مَناحي حَياتِنا عَمودِيًّا… وأفُقِيًّا… لا بل وامتُدِحَ به المؤمنون من لَدُن الخالِق؛ عالِمُ الغيبِ والشهادَةِ ﷻ في بَيانِهِ الكَريم: “ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ 3 وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ 4 أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ“البَقَرَة:3-5. ولأنَّ الغَيْبَ مجهولُ الماهِيَّةِ للإنسان، فهو بالضَّرورَةِ مجهولُ الكَيْفِيَّةِ؛ إلا ما كَشَفَهُ الخالِقُ ﷻ لعَقْلِنا الإنسانيِّ المحدودِ السَّعَةِ والإدراكِ؛ وفيه صلاحُ شُؤونِنا كُلِّها في الوُجودِ السَّرمَدِيّ.

ومعلومٌ أيضًا أنَّ العلوم السلوكية (Behavioral Sciences)، ومنها علم النفس، تَضُمُّ الأسُسَ الفكريةَ والأصولَ والمنطلقات التي تُبنى عليها كافة العلوم الاجتماعية (Social Sciences)؛ والتي عنها ينبثقُ علم ومهنة وفنّ إدارة المَشرُوعات (Project Management)؛ بوَصْفِها التطبيق العمليّ للمعارف، والمهارات، والوسائل والأساليب على أنشِطَةِ حَياتِنا المَشرُوعاتيَّةِ (Projectized) كُلِّها؛ لجِهَةِ تحقيقِ الأهداف الموضوعة، وبإنتاجِيَّةٍ عالِيَةٍ؛ على المستَوَيَيْن الفرديّ منها والمُنَظَّمِيّ (Organizational).

ومعلومٌ أيضًا أنَّ الاستراتيجيات تقودُ الإدارَةَ، وتُوَجِّهُها على المدى البعيد. من مُنطَلَقاتٍ بَيِّنَةٍ، تِجاهَ غاياتٍ (Goals)، يَنبَثِقُ عنها أهدافٌ (Objectives) مُحدَّدَةٌ ومَقيسَةٌ ومُتاحَةٌ وواقِعِيَّةٌ ومُؤَقَّتَةٌ (SMART)، تَتَمَحْوَرُ حَولَ رسالةٍ ومُهِمَّةٍ (Mission)؛ وبِمَجْموِعِها مُقادَةٌ بِرُؤيَةٍ (Vision) واضِحَةٍ.

وكحقيقةٍ بَدَهِيَّة؛ لا يُعقَلُ أن يُبيِّنَ الإنسانُ لأخيه الإنسانَ المنطَلَقَ (Base) الذي يجب أن ينطلقَ منه إن لم يَسْتَبْيِنَهُ هو لنفسه! ففاقِدُ الشيء لا يُعطيه! هذا فضلًا عن تحديده الغاية (Purpose) المُقادَة بالرؤى؛ لنفسه هو قبل غيره! وبهذا نفهم قول الله ﷻ: “وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ“الذَّارِيات:21.

وعليه؛ لا يُمكِنُنا فَهْمُ وتَصَوُّرُ إمكانيةَ وَضْعِ الاستراتيجياتِ وخُطَطِها؛ والتي بِدَوْرِها تقودُ الإدارَة، من قِبَلِ أناسٍ فاقِدين أو حتى قاصِرين عن معرفةِ وتحديدِ منطلقاتِهِم (Basis) أنفسهِم في الوُجود؛ بادِئ الأمر؛ فالخالقُ ﷻ قد وجَّهَنا بالعَقْلِ والمُشاهدَة: “قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهۡدِي لِلۡحَقِّۗ أَفَمَن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّآ أَن يُهۡدَىٰۖ فَمَالَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ“يونُس:35. وإن نَجَحَ هؤلاء؛ فَلِآمادٍ قَصيرَةٍ! ولِحُدودٍ قَريبَةٍ! وحسْب.

من هنا… وبالاعتِمادِ، على االله ﷻ وشريعَتِهِ في الوجود كانت نظريتُنا “الدَّمْج الثُّلاثِيّ” (Trifusion)[23]؛ والمتمثّلة بالنَّقلِ الثابتِ (Authentic Quotation) (الوَحْــي: كتابُ اللهِ ﷻ وسُنَّةُ رَسولِهِ للعالَمين ﷺ) والفِطْرَةِ السّليمَة (Intact Innateness) (قال ﷻ: “…فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ…“الروم:30) والعَقلِ الصّريح (Sound Reason) (حقائقَ، أو حُجَج، أو براهين، أو نتائجَ، أو وقائعَ، أو “المُمارَسات الإداريّة الجَيِّدَة” {Good Practices}[24]… إلخ). بالاعتماد على ذلك، مُندَمِجًا، نستطيع أن نُنَظِّرَ ونُسَيِّرَ إداريًّا، وَضْعَنا الراهن كأفرادٍ ومُنَظَّمات[25]، ونُديمَ إنتاجيَّتَنا… ومن ثم نَضَعُ الخُطَطَ الاستراتيجية؛ لجِهَةِ تحقيقِ رُؤانا (Visions)، القائِدَةِ لغاياتِنا (Goals)، والمُستَجْمِعَة لأهدافِنا[26] (Objectives) المحدَّدَةِ والمَقيسَةِ والمُتاحَةِ والواقِعِيَّةِ والمؤَقَّتَةِ (SMART).

1 السَّرمَدِيَّة: اللابِدايَة واللانِهايَة (Immortality). الأبَدِيَّة: اللانِهايَة (Eternity). الأزَلِيَّة: اللابِدايَة (Eternity). الأمَدِيَّة: الصِّفَة المؤَقَّتَة لما بينَ البِدايَةِ والنِهايَةِ (Temporality). وهذه “المَباني” اللُّغَوِيَّةِ هي أقصى ما تُدرِكُهُ عُقولُنا المخلوقَةِ من “المَعاني” الدَّلالِيَّةِ التَّصَوُّرِيَّةِ حَولَ حُدودِ الزَّمَكان؛ الزَّمان – المكان (Spacetime).

2 من الناحِيَةِ الإداريَّةِ الاختِصاصِيَّةِ تُعَدُّ “أَطْوارًا” (Phases) ولَيْسَت “مَراحِلَ” (Stages) بوَصفِها: أولًا؛ مُعتَمِدَةِ (Dependent) العَلاقةِ فيما بينها. وثانيًا؛ في كَوْنِها قِوامُ دَوْرَةِ حَياةٍ مَعلومَةِ البِدايَة والنِّهايَة. راجع/راجعي وثيقة “استفهاماتٌ متكررة”.

3 وفي هذا تعميقٌ وتصويبٌ لخطأِ فهمِ وتَصَوُّرِ مَن حَصَرَ وقَصَرَ هذه الآية على طَوْرِ “التَّجميعِ والتّخَلُّقِ الجَنينِيّ” ضِمْنَ دورَةِ حياةِ الإنسانِ وتَطَوُّرِهِ في الوُجود؛ هذا الخَطَأ في فَهْمِ الحَصْرُ والقَصْرُ “قاله عبداللهُ ابن عبّاس رضي الله عنه، وعِكْرِمَة، وقَتادَة، ويحيى بن رافِع، والسُّدِّيّ، وابن زَيْد؛ يرحمهم الله” تفسير القرآن العظيم (المعروف بــــــ “تفسير ابن كثير”) – الشيخ الإمام/ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي – تحقيق وتخريج وتعليق: شُعيب محرّم الأرنؤوط ومحمد أنس مصطفى الخَنّ – الجزء الثامن – صفحة (261) – الطبعة الأولى: 1431هـ/2010م – دار الرسالة العالمية – دمشق.

4 “آدمُ عليه السلام هو أبونا وخَليفَتُنا نحنُ البَشَر الحالِيّين، وخَليفَةُ (وليس أبّ) مَن سَبَقَنا مِن خَلْقٍ سابِقين” د. عبدالله عبدالرحمن المِسنِد – أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، ومؤسس، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية – مقال “مَن كان يَسْكُنُ كَوْكَبَ الأرضِ قَبل آدم عليه السلام!؟“. بتَصَرُّفٍ يسير.

5 الراوي: أنس بن مالك رضي الله عنه – المحَدِّث: الألبانيّ – المصدر: صحيح الجامِع – الصفحة أو الرقم (8123). خلاصة حكم المحَدِّث: صحيح. وكذلك حَكَم عليه العَلاّمة المحدِّث/ شعيب الأرنؤوط وفريقُهُ في تخريجهم لمسند أحمد بأن: إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسند الإمام أحمد بن حنبل – تحقيق وتخريج وتعليق: شُعَيْب الأرنؤوط وعادل مُرشِد – الجزء التاسع عشر – صفحة (302) – رقم الحديث (12289) – الطبعة الثانية: 1429هـ/2008م – مؤسسة الرسالة – بيروت.

6 في ظلال القرآن (المعروف بــــــ “تفسيرِ الظِّلال”) – أ. سيّد قطب إبراهيم الشاذلي – صفحة (1391) – المجلّد (3) – الطبعة الشرعية الخامسة والعشرون: 1417هـ/1996م – تسعة مجلدات – دار الشروق – القاهرة – مصر.

7 صَدَقَ اللهُ العظيم: “سَنُرِيهِمۡءَايَٰتِنَافِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ…“فُصِّلَت:53. وهناك من الشَّهاداتِ العِلمِيَّةِ ما يُقَرِّرُ ويُصَرِّحُ بأسْبَقِيَّةِ الشريعَةِ الإسلامِيَّةِ بِكَشْفِها وبَيانِها.

8 مَشِيجٌ: مَشِج؛ كُلُّ شَيْئَيْنِ مُخَتَلِطَيْن.

9 الراوي: عبدالله بن عباس رضي الله عنه – المحَدِّث: الألبانيّ – المصدر: صحيح الجامع – الصفحة أو الرقم (6767). خلاصة حكم المحَدِّث: صحيح.

10 شبيهَةٌ بالدُّوَيْدَةِ السَوْدَاءُ؛ التي تَمْتَصُّ الدَّمَ، وتَعِيشُ فِي الْمَاءِ.

11 الراوي: عبدالله بن مسعود رضي الله عنه – المحَدِّث: البخاريّ – المصدر: صحيح البخاريّ – الصفحة: (3332). خلاصة الدرجة: صحيح.

12 الراوي: عبدالله بن مسعود رضي الله عنه – المحَدِّث: البخاريّ – المصدر: صحيح البخاريّ – الصفحة: (3332). خلاصة الدرجة: صحيح.

13 الأسناخ: جمع سِنْخ: الأَصْلُ من كلِّ شيءٍ.

14 شَهادَتَيْن؛ من الناس عَلَيْنا، ومِنّا على أنفِسِنا.

15 الراوي: عبدالله بن عباس رضي الله عنه – المحَدِّث: الألبانيّ – المصدر: صحيح الجامع – الصفحة أو الرقم (3355). خلاصة حكم المحَدِّث: صحيح.

16 مصدر حَيِيَ. حياة، جسم نامٍ حسّاس متحرِّك بالإرادة.

17 إنَّ اختيارَنا لِلَفْظِ “الأجْداث” بوصفه جامع مانع… ولارتباط مَبنى الجَدَثة (مَضْغُ اللَّحْم، وَوَقْعُ الأقْدام) مع معنى ودَلالَة خروجهم مُسرِعين من بعد أن مَضَغَتْهُم الأرضُ وأكَلَتهُم. فهناك قَبْر ولَحْد وجَدَث، والاختلاف بينها يتعلَّقُ بسِياقِ الحركةِ والسّكونِ… والله أعلم.

18 عِلْمُ الوُجود: “فَرعٌ من الميتافيزيقا (Metaphysics) يُعْنى بِدِراسَةِ طَبيعَةِ الوُجود”. والميتافيزيقا (أو: ما وَراءَ الطَّبيعَة، أو: ما بَعْدَ الطَّبيعَة): “شُعبَةٌ من الفَلْسَفَةِ (Philosophy) تَبْحَثُ في ماهِيَّةِ الأشياءِ وعِلَّةِ العِلَل؛ أي القوة المحرِّكة لهذا العالم. وبكلمةٍ أخرى: شعبةٌ من الفلسَفَةِ تَشْمَلُ عِلْمَ الوُجود، وعِلْمَ أصْلِ الكَوْنِ وتَكْوينِهِ (وتَوَسُّعًا: الفلسفة في فروعها الأكثر صعوبةً وتعقيدًا)”. والفَلْسَفَةُ: “هي البَحثُ عن الحَقيقَةِ مِن طَريقِ التَّفْكيرِ المَنْطِقِيِّ لا الملاحَظَةِ الواقِعِيَّة”. المَوْرِد الأكْبَر (قاموس إنكليزيّ – عربي حديث) – تأليف مُنير البعلبكي – أتمَّه وراجعه: د. رمزي منير البعلبكي – الطبعة الأولى: 1426هـ/2005م – الصَّفَحات على التوالي: (1259)، (1129)، (1368) – عدد المجلدات: 1 – دار العلم للملايين – بيروت – لبنان. والحقيقة (Truth) هي الضالَّةُ الكبرى للفلسفة ونُشدانُها…! وهي أيضًا ضالَّةُ مَن آمَنَ باللهِ واليَومِ الآخِر…!

19 A. H. Maslow, “Critique of self-actualization theory“, in: E. Hoffman (Ed.), Future visions: The unpublished papers of Abraham Maslow (Thousand Oaks, CA: Sage, 1996), pp. 26–32.

20 وهذا ما يُعرَّف ويُعرَف بأصول الفقه الإسلاميّ بالأحكام الشرعية الإيمانية الاعتقادية الغيبية؛ مثل الإيمان بالله ﷻ، والإيمان باليوم الآخر… إلخ.

21 Cfr. A.H. Maslow, “The farther reaches of human nature“, in: Journal of Transpersonal Psychology 1(1969)1, pp. 1-9; A. Maslow, The farther reaches of human nature (New York: The Viking Press, 1971); Mark E. Koltko-Rivera, “Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification”, in: Review of General Psychology 10(2006)4, pp. 302-317. إنّ مَذْهَبَ التَّسامي أو التَّعالي أو التَّجاوُزِيَّة (Transcendentalism or Transcendental Philosophy) الذي ذَهَب وانتَهى إليه أ. د. ماسْلو “نَفْسِيًّا” في القرن العشرين الميلاديّ، قد ذهب وانتهى إليه عددٌ من الفلاسفة “فَلْسَفِيًّا” من قبل، وفي طليعتهم عِمّانوئيل كَنْت (Immanuel Kant) وقِوامُهُ أنّ معرفَةَ الحقيقَةَ لا تُستَمَدُّ من الخبرة أو التجربة؛ بل من مصادرَ حدْسِيَّةٍ أو روحِيَّةٍ تتجاوَزُ حُدودَ التجربة الموضوعية وتَتَسامى/تَعْلُو عليها. ويُقْصَد بـمذهب “التَّعالي” أو “التَّجاوُزِيَّة” أيضًا ذلك المذهب الذي وضعه رالْف إمِرسون (Ralph W. Emerson) وطائفة من الفلاسفة الأمريكيين في القرن التاسع عشر؛ والذي فَحواهُ أنَّ للإنسان أفكارٌ لا تَنْبُعُ من الحَواسِّ الخَمْسِ أو مِن القِوى العقلِيَّة بل تنشأ من إلهامٍ إلهيٍّ مُباشِر، وبأنّ للإنسان إلى جانِبِ جَسَدِهِ الماديّ جَسَدًا روحِيًّا ذا حَواسٍّ تُدرِكُ ما هو حقٌّ وخيرٌ وجميل.

22 ومِمّا يُؤسِفُ! التَّقليدُ الأعمى، أو عدمُ أمانَةِ النَّقْلِ العلميِّ عن صاحب النظرية في التَّعاطي مع نَظَرِيَّتِهِ عند جُلِّ مَن استَفادوا منها؛ حيث تجدهم جَهْلًا! أو تَقْليدًا! يَقِفون عند مستوى “تحقيقِ الذّات” دون مستوى “سُمُوِّ وتَفَوُّقِ الذّات” منها.

23 النظريّة (Theory)، والمصطلح (Term) من وَضعِنا نحن… وهما يُمَثِّلان صُلبَ وجَوهرَ ما نحن بصدده علميًّا؛ بالبَحث والدِّراسة والتصوُّر، وعمليًّا؛ بالاستحضارِ والتطبيق الميدانيّ؛ إن شاء الله.

24 يشيعُ في عالم إدارة المَشرُوعات تعبيران إصطِلاحِيّان: “المُمارَسات الإداريّة الجَيِّدَة” (Good Practices) و”المُمارَسات الإداريّة الأجْوَد” (Best Practices). والفرقُ بينهما ظاهرٌ في كَوْنِ الأولى: جيّدة ونافعة في عمومِ المجالات التطبيقية (Application Areas) المختلفة والمتنوعة (وأصرَخُ مثالٍ على ذلك؛ “الدَّليلُ المعرفيّ لإدارةِ المَشرُوعات” (PMBOK Guide)، أما الثانية: فهي الأجوَد والأنفَع في مجالٍ تطبيقيٍّ ما؛ بعينِهِ (وأبرزُ مثالٍ على ذلك؛ “التطويرُ المشترَكِ للبَرامِجِ التَّطبيقِيَّة” (Joint Application Development – JAD) في مجال البرمجيات التطبيقية).

25 استخدامُنا لكلمة “المُنَظَّمَة” (Organization) هو للدَّلالَةِ على أيّ عملٍ جماعيٍّ مُنَظَّم. وهو تعبيرٌ جامعٌ لكافة أشكال العمل التنظيمي؛ المتمثل بــ: الشَّرِكات، والمؤسّسات، والحركات، والتنظيمات، والنَّوادي، والأحزاب، والمعاهد، والمراكز، والشَّراكات… الخ. لفظة “مُنظَّمة” مَبْنىً لُغَوِيّ يُعَبِّرُ عن مَعْنىً إداريّ؛ للعمل الجماعيّ المنظّم. وهذا، بالمناسبة، ما اعتمده “معهد إدارة المَشرُوعات” (Project Management Institute – PMI) في معاييره القياسية. ومما هو معلومٌ أيضًا أنّ استخدام التعابير الجامعة مَبْحَثٌ ثابتٌ ومُقَرَّرٌ في عِلْمَيْ: أصول الفقه، وقواعد الفقه الإسلاميّين.

26 عقليًّا؛ من الناحيةِ العِلميةِ النظريةِ وَضْعُ الأهدافِ أهمُّ ويسبقُ إنجازَ الأعمال… ومن الناحية العملية التطبيقية إنجازُ الأعمال يسبقُ وَضْعَ الأهداف. وكذلك شرعيًّا؛ النِّيَّةُ (المقاصد والأهداف) أهمُّ وتسبقُ إنجاز الأعمال. وفطريًّا؛ “إذا صحَّ العزمُ وَضُحَ الطريق”.